Kompleksitas Perkara Perceraian

Perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama selama ini kerap dipersepsikan sebagai perkara yang “sederhana”: berakhirnya ikatan perkawinan, pembacaan putusan, hingga penerbitan akta cerai. Namun di balik kesederhanaan prosedural tersebut, tersembunyi kompleksitas yang tidak kecil, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kompleksitas ini tidak semata-mata lahir dari ketiadaan norma hukum, melainkan justru dari rumitnya implementasi serta beratnya beban administrasi pembuktian yang harus dipikul oleh pihak yang berada dalam posisi paling rentan.

Dalam praktik persidangan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hingga biaya pendidikan dan kesehatan sering kali “dianggap” berhadapan dengan kendala pembuktian yang tidak sederhana. Perempuan sebagai pihak yang menuntut hak kerap dibebani kewajiban untuk membuktikan kemampuan ekonomi mantan suami, riwayat pemberian nafkah selama perkawinan, hingga kebutuhan riil anak. Proses ini menuntut waktu, energi, dan ketelitian ekstra, baik dari para pihak maupun dari hakim yang memeriksa perkara. Akibatnya, ketika hak-hak tersebut hendak diakomodir secara komprehensif, proses persidangan menjadi lebih panjang dan kompleks, berbanding terbalik dengan ekspektasi sebagian pihak akan penyelesaian perkara yang cepat dan praktis. Yang padahal mengenai “anggapan” tersebut tidak seluruhnya benar.

Dalam konteks tersebut, terdapat pula aturan dan praktik yang secara tidak langsung menyempitkan ruang pengkajian mendalam oleh hakim. Dalam menjatuhkan pembebanan nafkah, hakim kerap diposisikan untuk menggali secara ketat kemampuan ekonomi ayah. Padahal, selain peliknya administrasi pembuktian, terdapat persoalan mendasar lain: kemampuan ekonomi seseorang bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta beban kehidupan yang melekat padanya. Apabila hakim dan masyarakat hanya berorientasi pada kondisi ekonomi masa lalu atau saat perkara diperiksa, maka terdapat risiko bahwa hak-hak yang seharusnya dapat diakomodir di masa depan justru terabaikan.

Mengurai Kerumitan Tuntutan Nafkah Paska Perceraian

Secara sederhana, kondisi ini dapat divisualisasikan melalui perbedaan motivasi ekonomi. Seorang laki-laki usia produktif yang belum memiliki istri, anak, dan tanggungan finansial, tentu memiliki dorongan ekonomi yang berbeda dengan laki-laki yang telah memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Kewajiban yang melekat pada institusi perkawinan seharusnya menjadi faktor pendorong dalam pemenuhan nafkah. Namun dalam realitas perceraian, tidak jarang kelalaian nafkah justru dianggap sebagai hal yang lumrah. Kelalaian yang berulang, disertai dengan sikap memaafkan, perlahan membentuk “bias kebenaran”, seolah-olah perilaku yang salah menjadi sesuatu yang benar karena telah lama dimaklumi. Dalih “sudah biasa dan dimaklumi oleh istri serta keluarganya” kerap muncul di persidangan, menjadikan kelalaian sebagai kebiasaan yang dinormalisasi.

Fakta ini bukanlah sekadar asumsi teoritis. Dalam praktik persidangan, khususnya pada triwulan IV tahun 2025, Penulis mencatat cukup banyak perkara perceraian yang diajukan bersamaan dengan permohonan hak asuh anak, namun tanpa disertai tuntutan nafkah terhadap ayah. Ketika ditanya dalam persidangan, jawaban para pihak hampir seragam: perceraian diajukan justru karena nafkah yang dilalaikan, sehingga menuntut nafkah kembali dianggap tidak berguna dan merepotkan, terlebih karena sulitnya pembuktian. Fenomena ini menunjukkan persoalan riil yang dialami banyak perempuan.

Dalam situasi demikian, tidak jarang hakim memilih untuk mengakomodir kehendak para pihak secara minimal: mengabulkan perceraian dan menetapkan hak asuh anak, tanpa menggali lebih lanjut siapa yang seharusnya menanggung nafkah anak tersebut. Padahal, dalam banyak kasus, ibu yang memperoleh hak asuh tidak memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada bantuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Bahkan dalam praktik sebelumnya, pertimbangan untuk tidak membebankan nafkah kerap dilandasi kekhawatiran bahwa amar putusan tersebut sulit dieksekusi dan pada akhirnya hanya menjadi goresan tinta hitam di atas kertas putih.

Namun, pemikiran semacam ini sesungguhnya mengandung kesesatan logika. Pengadilan merupakan ruang terakhir bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Bahkan secara etimologis dan filosofis, pengadilan adalah tempat di mana keadilan diharapkan hadir, –keadilan yang bermakna pemberian hak kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, ketika hak-hak perempuan dan anak justru tidak diperjuangkan di pengadilan, maka fungsi luhur peradilan menjadi tereduksi. Terlebih lagi, hakim sesungguhnya dibekali kewenangan ex officio, yang memungkinkan penetapan hak-hak tertentu karena jabatannya, tanpa harus dimohonkan secara eksplisit oleh pihak yang berhak. Kerap kali, luka yang dialami perempuan akibat rumah tangga yang gagal begitu dalam, sehingga perceraian dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar, sementara hak-hak konkrit bagi dirinya dan anaknya terabaikan.

Peran Aktif Hakim dalam Muwujudkan Keadilan

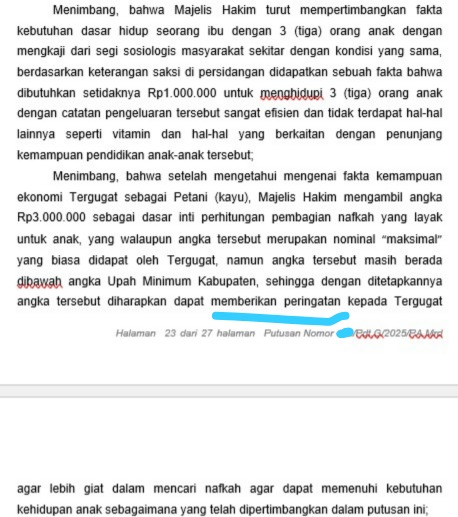

Dalam ranah yang lebih konkrit, kepelikan pembuktian nafkah bukanlah alasan untuk meniadakan keadilan. Dalam salah satu perkara yang ditangani Penulis, ketika ayah terbukti bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak tetap, penetapan nafkah dilakukan dengan mengkaji kebutuhan riil anak serta mengaitkannya dengan Upah Minimum Kabupaten. Dari dua indikator tersebut, ditetapkan nominal nafkah yang patut dan proporsional. Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan keadilan bagi anak, tetapi juga kemanfaatan bagi ayah, karena putusan yang jelas dan terukur justru menghilangkan ruang penghindaran kewajiban serta dapat dijadikan sebagai bahan motivasi untuk pribadi.

Di atas adalah contoh konkrit pemikiran progresif yang dapat diimplementasikan dalam putusan yang memerlukan pengakomodiran kepentingan terbaik untuk anak yang dapat dirasakan manfaatnya juga oleh sang ayah.

Putusan yang serupa, walau dengan pertimbangan dan fokus yang mungkin tak sama, walau masih belum dapat dikategorikan sebagai “mayoritas”, namun hal tersebut tetap menunjukkan secercah harapan bahwa sensitifitas gender serta perlindungan terhadap kelompok rentan telah menjadi perhatian dan dalam berada dalam track yang tepat. Selain itu, putusan-putusan dengan nada serupa juga menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat dalam menuntut haknya di persidangan tidaklah serumit yang dibayangkan. Sudah banyak sekali opsi pembuktian yang cukup sederhana, yang diterima oleh Hakim dan dijadikannya sebagai prima facie evidence dalam mengabulkan tuntutan nafkah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Pada akhirnya, cahaya harapan itu hadir bukan dalam bentuk perubahan yang instan, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Setiap pertimbangan hakim yang sensitif terhadap hak perempuan dan anak, setiap putusan yang berani menempatkan keadilan substantif di atas formalitas prosedural, adalah bagian dari upaya menyalakan cahaya tersebut. Di tengah peliknya implementasi dan sulitnya administrasi, Pengadilan Agama memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perceraian tidak menjadi pintu masuk bagi terabaikannya hak-hak perempuan dan anak, melainkan justru menjadi ruang hadirnya keadilan yang lebih manusiawi.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI